2010-09-24

How to Setup Ubuntu Server on Rackspace

Rackspace上にUbuntuサーバを作る度に、iptables設定やssh portの番号を変更するやり方を忘れてしまい、右往左往してしまうので、ちょっと今回のサーバ立て直しを機にメモをしときます。もし同じような境遇の人がいたら参考にしてください。

The following instructions are my memos for initial setup Ubuntu 10.04 server on Rackspace. After initializing, I often change my port number, because servers on Rackspace are often attacked by the port scan, so I recommend to change your port no. as soon as possible after your initializations.

Setup Ubuntu Server

================

0. Any information on Ubuntu 10.04 Server can be found in the following page.

http://cloudservers.rackspacecloud.com/index.php/Ubuntu_10.04_LTS_(Lucid)

1. Follow the articles to setup.

http://cloudservers.rackspacecloud.com/index.php/Ubuntu_-_Setup

2. Change your port number to make your server secure.

# emacs /etc/ssh/sshd_config

# What ports, IPs and protocols we listen for

#Port 22 <--- Comment out

Port 12345 <--- Change port number as you wish

# /etc/init.d/ssh restart

# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 12345 --syn -j ACCEPT

# /etc/init.d/ssh restart

# iptables-save > /etc/iptables.rules

3. Try to login the server from your computer.

$ ssh -p 12345 YOUR_UBUNTU_SERVER

If you can login your server, it's done.

Your server is now able to avoid from the port scan attack

Option: For Printing Japanese

=========================

$ apt-get install language-pack-ja

$ dpkg-reconfigure locales

$ update-locale LANG=ja_JP.UTF-8

Option: Print error message in English

# echo 'export LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"' >> ~/.profile

References:

1. LANDISK HACKING DIARY

2. Ubuntuでロケール(ja_JP.eucjp)追加, なんとなくメモ

2010-04-13

マルチディスプレイ on Debian

研究室のCore i7が使えるようになってから早数日が経ちました。先日、Core i7のマシン上で、複数のディスプレイを用いることが出来るようになりましたが、ラップトップとデスクトップは、それぞれ別々のマウス/キーボードを使っていました。が、もうそんな非効率的なことをする必要がなくなりました。x2xを使って、複数のマシンのX Windowsを、1つのマウスとキーボードで、ネット越しに操作してしまいましょう。

参考にしたサイトは次のサイトです。

以下の文章は、上記サイトを意訳したものなので、英語の方が分かりやすい方は、多分上記のサイトに飛ぶだけでOKです。また、Ubuntuと書いてありますが、Debianでも、僕の場合は特に問題はなかったです。

ラップトップからデスクトップのX Windowを操作するための手順

========================================

# デスクトップからラップトップを操作したい場合は、

# デスクトップ<--->ラップトップでそれぞれ置換してください。

1. デスクトップにx2xとopenssh-serverをインストール

sudo aptitude install x2x openssh-server

2. ラップトップからデスクトップのX Windowにログイン

ssh -XC デスクトップのユーザ名@デスクトップのIPアドレス x2x -north -to :0.0

# 上記コマンドは一行です。改行は入りません。

# 上記コマンドは一行です。改行は入りません。

# IPアドレスは"sudo ifconfig"の出力の、eth0から始まる部分に記述されています。

3. マウスを画面上にもっていき、デスクトップの画面にマウスが出現したら成功です。

もし、”x2x - error: can not open display”というエラーが出た場合は、上述のリンクの”Troubleshooting”を参照して下さい。

2010-04-10

Debian(lenny)で無線LANに繋ぐ方法

去年嵌まった罠に再び嵌まってしまったので、3度目は無いように以下にメモしておきます。

Debian(lenny)の場合、大抵の場合firmwareは自分でインストール必要があるため、無線LANのデバイスドライバを使う場合も、同様にして該当するfirmwareをインストール必要がある。

なので、僕の場合(DELL Inspiron 1525)はfirmware-iwlwifiが必要なので、

1. 次のサイトに行き、該当するdebパッケージを落とす。

http://packages.debian.org/search?keywords=firmware-iwlwifi

2. sudo dpkg -i ダウンロードしたファイル名.deb

とコマンドを打つだけで終わりでした。正しくインストールされていれば、次のコマンドを打ったとき、周辺の無線LANアクセスポイントを拾ってくれるはずです。

sudo iwlist scanning | less

あとは、/etc/network/interfacesに適宜必要な情報を入力するだけでOKです。例えば、以下のような設定をすれば、アクセスできる無線LANアクセスポイントに勝手に繋いでくれるはずです。

auto lo

iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet dhcp

iface wlan0 inet dhcp

wireless-essid any

2010-04-05

英語のキーボード配列でバックスラッシュを入力する方法

去年チェコで働いていたとき、少し戸惑った点の一つにキーボードの配列(レイアウト)があります。チェコでは大抵の場合、英語配列のキーボードを使っているので、例えば'@'を入力したいときは、Shift+2を押さなければなりません。特に、プログラミングなどでは、'@'や'='といった記号を多用するので、英語配列のキーボードに慣れておいて損は無いです。このように、海外留学や海外インターンシップなどを考えている場合は、渡航先で英語配列のキーボードを使う羽目になるので、早めに英語配列のキーボードに慣れておく必要があるわけです。

また、keycodeの位置を調べたいときは以下のコマンドを使うと便利です。

xev

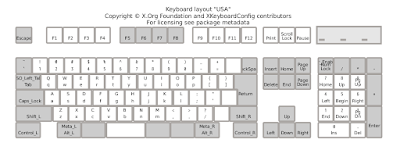

で、その英語配列のキーボードなんですが、Debianの場合、単純に[システム] -> [設定] -> [キーボード] でキーボードのレイアウトを変更するだけだと、バックスラッシュが打てなくなる可能性があります。具体的には、キーボード配列が次の図のようになってしまい、Backspaceキーの左隣にあるキーが無効化されてしまいます(押しても何も反応がなくなります)。

この問題の対処法についてですが、/etc/X11/xorg.confを弄るとかGNOMEの設定を変えるとか色々あるのですが、僕は単純にxmodmapコマンドを使いました。例えば、上図のBackspaceの左隣のキーのkeycodeは133なので、以下のコマンドを打てば解決できます。

xmodmap -e "keycode 133 = backslash bar"

なお、現在のkeycodのマッピングの状態は、次のコマンドで確認できます。

xmodmap -pke

xmodmap -pke

また、keycodeの位置を調べたいときは以下のコマンドを使うと便利です。

xev

[参考にしたサイト]

2010-02-02

Linuxでスピンロックのログ情報を取得する方法

Keywords: log, spinlock, Linux

お久しぶりな日記です. 色々な人のサポートのおかげでなんとか卒業論文の発表が終わりました. が, 卒業論文本体の提出期限はもうちょっと先で, また, ある程度なら修正してもよいそうなので, もうちょっと卒業論文の作業を続けるつもり...な最近です.

その卒業論文の一部で, スピンロックのログを解析するツールを実装したんですが, スピンロックのログ情報解析なんてマニアックなことらしく, あんまり実装方法に関する情報がネット上に載ってません. なので今日は, 卒論では関係ない話だったので詳細は省きましたが, 同じようなことをしたい人がいたときのため, このスピンロックのログ解析ツールの実装方針について書きます(*1).

*1:

研究室の同期がパッチを投げてるので, 詳細な改変箇所を知りたい方は以下のURLから追っていって下さい.

[環境]

Linux Version & 26.1.6

CPUアーキテクチャ & SH4A

[実装方針]

1. ログ情報を記録する変数を宣言

include/linux/spinlock.hを開き, spinlock_t構造体の中にあるraw_lockspin_t構造体を変更して, ログ情報取得用の変数を追加します. spinlock_t構造体の中に直接変数を追加すると, 理由は分からないけれど, 挙動が不安定になるので(e.g. Segmentation Fault), raw_spinlock_tを改変しました.

2. スピンロック取得時にサイクル数を記録

kernel/spinlock.cのロック取得 & 解放関数を弄ります. 例えばspinlockの取得から解放までの時間したい場合, 以下の部分のlock取得時(*2)にサイクル数を取得する関数(*3)を呼びだし, 取得したサイクル数を1.で宣言した変数に書き込みます.

- lock try

- lock irq

- lock bh

- lock spin

- lock trybh

- lock irqsave

3. スピンロック解放時にログ情報を収集

2.と同様の方法で, ロックの解放関数を弄ります. 具体的には, 以下の部分を弄ります(*2).

- unlock irq

- unlock irqrestore

- unlock spin

- unlock bh

ロックの解放時に, spinlock_t *lockからrawlock_tの宣言した変数にアクセスし, ロック取得時の時間を取得します. その後, 例えばロック保持時間を知りたい場合, 現在の時間との差分を取って, 任意のログ情報収集用のデータ構造体に代入します.

4. ログ情報の出力方法

最後は, 取得したスピンロックのログ情報を出力する方法についてです. 色々な出力方法があると思いますが, 僕の場合は, Debug Filesystemを使いました. 理由は, spinlockの初期化を任意のタイミングで行いたかったからです. つまり, Debug Filesystemを読み込み, 全てのログ出力処理が終わった後に, ログ情報の初期化処理を行うようにさせました. なお, Debug Filesystemの使い方は, ネット上にサンプルプログラムがいくつかあると思うので, それらを参考にしてください.

以上です.

*2 改変を加える関数は, Linuxのバージョンに依存します. 2.6.16以外では, スピンロックの機構が大きく異なる可能性があるので, どのロック取得時/解放関数を弄るか再考が必要です.

*3 スピンロックの保持時間の単位はサイクル数[2^n]です[1]. したがって, xtimeやjiffies, gettimeofdayでは粒度が粗く, 正確な時間を計測できません. また, サイクル数を取得する方法はハードウェア依存の部分です. 僕の場合, CPUアーキテクチャがSHなので, arch/sh/kernel/timers/timer-tmu.cを参考にしてTMU(*4)のレジスタにアクセスし, サイクル数を計測しました.

*4 SuperHプロセッサの32ビットタイマユニット

[参考文献]

[1] F. Thomas and B. Sebastian, How to Deal With Lock Holder Preemption, Advanced Micro Devices Operating System Research Center, 2008

# やっぱしこのメモ, 卒論のAppendixにでも書こうかな...

2009-11-29

How to Access WLAN whose Essid is "any"

Edit the "/etc/network/interfaces" file, and add/replace the following lines:

iface wlan0 inet dhcp

wireless-essid any

wireless-channel "xxx"

* "xxx" is a number displayed when you type "iwlist scanning" in your shell, like this:

Cell 07 - Address: xx:xx:xx:xx:xx:x

ESSID:"any"

Mode:Master

Channel:11 <-- here

Then, typeing to run your network interface like "ifup wlan0", you can access to the internet.

超マイナーなポストで申し訳ないです. これでやっと, Linuxでも快適なMiyama Lifeが送れるようになりました.

2009-10-06

How to set "any" essid on Debian

[問題]

Debianで"any"というアクセスポイントを使いたいのだけれど, 単純に/etc/network/interfacesに

iface wlan0 inet dhcp

wireless-essid any

と設定しても, 上記の"any"が「どのアクセスポイントでもよいから使用可能なアクセスポイントを使用する」という意味で捉えられるらしく, うまく"any"というアクセスポイントにアクセス出来ない.

[解決案]

とりあえず適当なアクセスポイントにアクセスした状態で, iwconfigコマンドを使って以下のようにessidを指定したらうまくいった.

$iwconfig wlan0 essid -- any

上述の"--"がescape sequenceのような役割を果たすので, "--"を挿入することで"any"というアクセスポイントに出来る模様.

(ただ, man iwconfigを読みながら, 他にも色々と設定したような気がするので, もしかしたら上記の設定変更だけでは繋がらないかも...。何か分かったら追記する予定.)

[追記] 2009/10/18

上述の方法でessidを変更した後, 以下の2つのコマンドを実行すると, 無線LANが使えるようになった.

$iwconfig wlan0 channel auto

$iwconfig wlan0 rate auto

ただし, 実際に無線LANが使えるようになるまでには数分のタイムラグがあるため, 上述のコマンドを実行後2,3分ほど待つ必要がある模様.

2009-05-09

How to open pptx, docx, and xlsx on Linux

何やら最近はdocxやらxlsxやらpptxという拡張子が流行っているようですが、Linuxではこのようなファイルを開くアプリケーションがあまりありません。pptやdocならば、既存のopenoffice 2.Xなどを使えば良いのですが、"x"が付いた途端にopenofficeおよびGoogle Docsでも対応しなくなり、ちょっとしたお手上げ状態になります。

しかしながら、それも一昔前の話。最近では、open office 3なる救世主が現れたようです。このopen office 3なら、拡張子に"x"が付いたものでもまったく問題なく開けます(多少のインデントのズレはありますが)。しかし残念なことに、debianでは(stableの場合) open office 2から3にupdate出来ない模様。そこで、今日はなんとかしてopen office 3をインストールする方法について話します。

参考にしたサイトは以下の2つです:

「open office 3.1がダウンロードできるサイト」

[1] http://borft.student.utwente.nl/~adrian/bt.php

「インストール手順が書いてあるサイト」

[2] http://f40.aaa.livedoor.jp/~green/?cmd=read&page=OpenOffice%2F3.0#content_1_3

インストール手順も別段難しいことはなく、うまくいけば数分で終わります。以下、インストール手順を示します。

1. ”アプリケーションの追加と削除”でopenofficeと名の付く全てのアプリケーションを削除する。

# debパッケージからインストールする時に、競合してしまうため。

2. [1]のサイトから自分の環境に適応するアプリケーションをダウンロード。

# 僕の場合はdebianのamd64なので、

# OOo_3.1.0_LinuxX86-64_install_ja_deb.tar.gzをダウンロードしました。

3. [2]のインストール手順に従い、インストールする。

4. 端末上で"openoffice.org3"を入力させて、インストール画面が出れば成功。

あとは、画面の指示にしたがって適宜必要な情報を入力していけばOKです。

2009-05-05

Google Desktop Gadget on Linux

ずっと前の投稿で、”Google Desktop for Linuxではsidebarが搭載されていない”と記しましたが、どうやらGoogle CodeにおいてGoogle Desktop Sidebar on Linuxが先行公開されていたようです。

http://code.google.com/p/google-gadgets-for-linux/

上述のURLのインストール手順にしたがってインストールしてみたところ、以下に示すようにちゃんと動きました!

一方で、残念だったことは、Google Desktop Gadgetのうちの1つである"To-do list"というgadgetが未だ使用できないということ。代用できそうなTodo listもいくつかあるのですが、そのどれもが挙動が不安定な上、度々エラーが起こるので、とても使えるような代物ではありませんでした。

とはいえ、Gmailのgadgetや、webclipのgadgetはちゃんと動くので、これらのgadgetには今後ともお世話になりそうです。

http://code.google.com/p/google-gadgets-for-linux/

上述のURLのインストール手順にしたがってインストールしてみたところ、以下に示すようにちゃんと動きました!

windowsにサヨナラして以来の再会w

一方で、残念だったことは、Google Desktop Gadgetのうちの1つである"To-do list"というgadgetが未だ使用できないということ。代用できそうなTodo listもいくつかあるのですが、そのどれもが挙動が不安定な上、度々エラーが起こるので、とても使えるような代物ではありませんでした。

とはいえ、Gmailのgadgetや、webclipのgadgetはちゃんと動くので、これらのgadgetには今後ともお世話になりそうです。

2009-04-16

How to install jSpin in Linux

空気を読まずに連投です。スミマセンorz。jSpinをLinuxでインストールするドキュメントが、日本語のwebsiteでは一つも見当たらなかったので、一応メモしておきます。

[目的]

jSpinをLinuxでも動かせるようにする。

[OS]

Debian 2.6.26 amd64

[前提条件]

1. spinをインストールしている。

※spinをインストールしていない場合は、以下のサイトを参考にインストールする。

How to install free softwares in Linux: spin

2. JRE 1.5以上をインストールしている。

[インストール方法]

1. 以下のサイトの下部にあるjspin-*-*.zip (Portable zip file)をダウンロードする。

http://stwww.weizmann.ac.il/g-cs/benari/jspin/

2. 適当なフォルダ(Ex. "jspin")を作成し、そこにダウンロードしたzipを解凍する。

3. cdコマンドで作成したフォルダに移動し、"java -jar jSpin.jar"を実行。

→この時点で正常に動くはずです。

4. viまたはgeditでホームフォルダの".bashrc"を開く。

→Ex. "gedit ~/.bashrc"

5. エイリアスに、jspinの実行コマンドを追加する。

→#Alias definitions以降に、"java -jar (jspinのパス)/jSpin.jar"を記述する。

→Ex. alias jspin="java -jar ~/work/jspin/jSpin.jar"

6. 再起動し、端末から"jspin"を入力する。

→Ex. "jspin"

7. 無事にjspinが起動すればインストール完了。

以上です。

[追記 2009/05/17]

jspinのディレクトリ内にある"config.cfg"の中身を変える必要があります。

具体的には、僕の場合、以下のような内容に変更させたら直りました。

(参考サイト:http://chaos.ece.mcgill.ca/?q=jSpinLinux)

#jSpin configuration file

#Thu Sep 06 11:21:50 IDT 2007

VERIFY_OPTIONS=-a

FONT_SIZE=14

PAN_OPTIONS=-X

WIDTH=1000

INTERACTIVE_OPTIONS=-i -X

WRAP=true

SELECT_BUTTON=120

#path of "spin"

SPIN=/home/yohei/work/Spin/Src5.1.7/spin

LR_DIVIDER=400

CHECK_OPTIONS=-a -v

VERIFY_MODE=Safety

VARIABLE_WIDTH=10

MSC=false

# displayed directory when opening

SOURCE_DIRECTORY=/home/yohei/

TAB_SIZE=4

RAW=false

C_COMPILER_OPTIONS=-o pan pan.c

COMMON_OPTIONS=-g -l -p -r -s

TRAIL_OPTIONS=-t -X

MAX_DEPTH=2000

TRANSLATE_OPTIONS=-f

C_COMPILER=gcc

DOT=dot

MIN_DIVIDER=50

FONT_STYLE=0

HEIGHT=700

SINGLE_QUOTE=false

PAN=pan

RANDOM_OPTIONS=-X

FONT_FAMILY=Lucida Sans Typewriter

POLLING_DELAY=200

SELECT_TEXT=true

STATEMENT_WIDTH=18

SELECT_HEIGHT=70

PROCESS_WIDTH=7

FAIRNESS=true

MAX_STEPS=250

SELECT_NO_TEXT=10

TB_DIVIDER=500

以上です。

2009-04-13

How to install VPNClient for Debian

無事、無線LANのデバイスドライバのインストールも終わり、先ほど友達の助力を経てVPNClientの導入にも成功しました。今日はその導入過程のメモを記します。内容は、以前投稿したHow to install VPNClient for Linuxのdebian versionです。

[目的]

Linux(debian)で早稲田大学理工学部の無線アクセスポイント"waseda"を使えるようにする。

[動作環境]

OS: Debian 2.6.26-1-amd64

ブラウザ:Iceweasel 3.06 (多分firefoxでも同様に動作するはずです)

※おそらくUbuntuでも、同様の操作でVPNClientが使えるはずです。

[前提条件]

早稲田大学の学籍番号を所持していて、waseda-net portalにログインできる。

[過程]

1. "システム->システム管理->アプリケーションの追加と削除"で、vpncをインストール。

→要:ネット接続

2. 端末を起動し、管理者権限を得る。Ex. "# su"

3. 端末上で"# gedit /etc/vpnc/example.conf"を入力し、example.confの内容を、以下の内容に書き換える。

IPSec gateway vpn.wireless

IPSec ID ※Waseda-net portalのマニュアルを参考

IPSec secret ※Waseda-net portalのマニュアルを参考

IKE Authmode psk

Xauth username ※自分の学籍番号(英字は小文字で、ハイフンは省略)

※ 米印をつけたところには適宜適切な内容を入力する。

4. 無線LANアクセスポイント"waseda"に接続する。

5. 端末上で"vpnc /etc/vpnc/example.conf"を入力する。

→パスワードを求められるので、waseda-net portalのパスワードを入力。

6. 無事にプロセスIDが画面に表示されていたら、VPNClientの起動に成功。

最後に、ブラウザ上で、FoxyProxyなどのadd-onを利用して、早稲田のプロキシを刺せば無事ネットに接続できると思います。

以上です。

2009-04-12

Goodbye Windows, Hello Linux

昨日、長年使いつづけたWindows XPにサヨナラして、Linux(Debian)をインストールしました。

本当はXPとデュアルブートするつもりでいたんだけど、パーティションの設定で間違った設定をしてしまい、デュアルブートに失敗してしまいましたorz。外付けHDDにバックアップをとっているから、もう一回やり直してもいいんだけど、正直面倒臭いし決心が鈍るので、このままdebianオンリーのラップトップとして使用していきたいと思います。

debianにしてみて嬉しかったことは、処理がめちゃくちゃ早くなったということ。早くなった主な要因は、今までの使っていたWindows XPでは使いこなせていなかったであろう64bit版アーキテクチャを、debianでは使いこなせていることだと思っています。例えば、youtubeやニコニコ動画などの動画サイトでは、Adobe Flash Playerを使って動画を再生する場合が多いと思いますが、このAdobe Flash Playerは、2008年11月より、Linux版において、64bit対応Adobe Flash Playerを先行公開しています。

アドビ、Linux対応64ビット「Flash Player」のアルファ版をリリース

64-Bit Linux Adobe Flash Player: Surprisingly good

上述の記事が示すように、64bitに対応するだけで処理がかなり早くなるようです。これがOSレベルで対応しているdebian -amd64- であれば、処理がめちゃくちゃ早くなるのも頷けます。一方で、悲しかったことは、いくつかのアプリケーションが使えなくなってしまったこと。例えば、Windows XPで愛用していたGoogle Desktopのサイドバーが使えなくなったことが痛々しい。64bit対応のLinux版Google Desktopが最近リリースされたけれど、正直元々早かったからどう早くなったのかワカランw。むしろ、Linux版ではデスクトップ検索だけが実装されていて、サイドバーが実装されていないことに落胆orz。まぁ、いずれLinux版でも実装されると思うから、それまでの間はiGoogleのガジェットで代替しようかな。

まだまだやることが一杯。まず、何より、無線LANのデバイスドライバがない。早く無線使えるようにしないと、Miyamaに行っても何もできなくなってしまう。これは正直かなり死活問題だわw。あとClauchみたいなコマンドライン型のランチャーも用意しないとなぁ。

とまぁ、こんな感じで今は過ごしています。早くLinuxを使いこなせるようになりたいわぁ。

2008-07-24

[Ubuntu]内蔵の無線LANがPRO/Wireless 3945ABGだとネットに繋がらない

今までubuntu 8.04を使ってて、大学や喫茶店の無線LANに繋ぐときは全く問題なかったのに、なぜか我が家のcoregaにだけは繋がらないという謎…。

色々調べた結果、コマンドライン上で"lspci -v | grep Wireless"を入力して、出力された結果に"PRO/Wireless 3945ABG"って書いてあったら、それはパソコンの内蔵無線LANのモジュールのバグなんだとか。

詳しくはコチラ

実際、自分のPCの場合、上記サイトの手順を踏んで再起動したら無線LANに繋がりました。

これでもう、いちいちwindows XPに切り替える面倒が無くなるわ〜。

いやはや、上記wikiサイトには感謝いっぱいです。

2008-07-22

UbuntuのCtrl+Alt+Backspaceの無効化

Ubuntuでは、Ctrl+Alt+Backspaceを押すともれなくLogoutしてくれます。今日はこれを無効化する方法についての話。

---[経緯]---

僕の場合、ワークスペースを移動するショートカットキーをCtrl+Alt+十字キーと設定しているから、ワークスペースを移動しながらタイピングしてると、たま〜に間違えてCtrl+Alt+Backspaceを押してしまいます。作業記録はbufferに残ってるから、保存に関しては特に問題はないんだけど、流石に3回ぐらい同じこと繰り返すとプチストレスです。

というわけで、早速ショートカットキーを変更しようと、"システム->設定->キーボード・ショートカットキー"を起動したが、どうやらCtrl+Alt+Backspaceの設定はここでは出来ないらしい…

------------

む〜、こうなったら検索するのが手っ取り早いな、ってことでUbuntu Forumで検索したら、やっぱし同じこと考える人がいたw。以下、その詳細。

1. GNOME端末で"sudo gedit /etc/X11/xorg.conf"を入力。

2. 開かれたファイルの最後尾に以下の3行を追加して、保存。

Section "Serverflags"

Option "DontZap" "yes"

EndSection

3. GNOME端末で"sudo invoke-rc.d gdm restar"を入力、その後CUIの画面に移行するので、Ctrl+Alt+Backspaceを押してログアウト。

以上。これ以降、Ctrl+Alt+Backspaceは無効になってるはず。

引用元:http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=146590

[余談]

引用元のURLを開いたとき、"I'm sure everyone has hit these three buttons before. So annoying!"の一文を見て涙がでるほど共感したww

2008-07-03

How to install VPNClient for Linux

ようやくLinuxでVPNClientが使えるようになりました。その際、友達や海外のforumには大変お世話になったので、ちょっとは社会に還元しようかと思います。

というわけで、以下、僕がVPNClientをlinuxでインストールした際の手順を説明します。

------------------------

目的:

LinuxのマシンにCisco VPNclientをインストールし、早稲田大学理工学部内にある無線LAN(waseda)に接続する。

使ったもの:

OS:Ubuntu ver 8.04

ブラウザ:Firefox ver 3.0

・Cisco VPN clientをインストールしてみる。

インストール手順:

1. 適当なworkフォルダを作る。

2. 以下のサイトからvpnclient-linux-x86_64-4.8.01.0640-k9.tar.gzをダウンロードし、workフォルダに入れる。

http://tuxx-home.at/archives/2007/09/24/T15_26_49/

3. 同様に、以下のサイトからvpnclient-linux-2.6.24-final.diffをダウンロードし、workフォルダに入れる。

http://tuxx-home.at/archives/2008/01/25/T09_54_46/

4. GnomeやらTera-termやら適当な端末を呼び出し、端末内で以下のコマンドを1行ずつ入力。

# cd (workフォルダの場所)

# tar -zxf vpnclient-linux-x86_64-4.8.01.0640-k9.tar.gz

# cd vpnclient

# patch < ../vpnclient-linux-2.6.24-final.diff

# ./vpn_install

5. インストールの際、インストール先とかkernelの場所とか聞かれるけど、とりあえずenterでok。

6. インストール完了!

TIPS:

エラーが出た場合は、エラー内容をコピーして、Googleで"ウェブ全体から検索"すれば大抵解決策が載ってる。

・VPN clientを使って、waseda無線LAN@理工学部にアクセスしてみる。(注:学籍番号が必要)

profileの作成:

1. 以下のファイルを作成し、/etc/CiscoSystemsVPNClient/Profilesのディレクトリ内におく。

ファイル名:waseda_ras.pcf

ファイルの内容:

[main]

Description=user profile

Host=vpn.wireless

AuthType=1

GroupName=group

GroupPwd=

EnableISPConnect=0

ISPConnectType=0

ISPConnect=

ISPCommand=

Username=早稲田の学籍番号

SaveUserPassword=0

EnableBackup=0

BackupServer=

EnableNat=1

CertStore=0

CertName=

CertPath=

CertSubjectName=

CertSerialHash=00000000000000000000000000000000

DHGroup=2

ForceKeepAlives=0

enc_GroupPwd=5EA556F632DCB047839C62D6FBDD28C8F7DBE96F6272760AE572220AE7D8DB6D12A884A862625A74952E112709E845E7

UserPassword=

enc_UserPassword=

ISPPhonebook=

NTDomain=

EnableMSLogon=1

MSLogonType=0

TunnelingMode=0

TcpTunnelingPort=10000

SendCertChain=0

PeerTimeout=90

EnableLocalLAN=0

VPNClient起動手順:

1. GNOME端末などを立ち上げ、管理権限を持つ。

(ubuntuの場合)

# sudo -i

2. VPNclientを立ち上げる。具体的には、以下のコマンドを入力する。

# /etc/init.d/vpnclient_init start

3. VPN clientを使ってアクセスする。具体的には、以下のコマンドを入力する。

# vpnclient connect waseda_ras

4. ユーザー名とパスワードを問われるので、自分の学籍番号とパスワードを入力する。

5. Firefoxなどの適当なブラウザを開き、waseda-net portalにアクセス。

6. ちゃんと表示されたら成功!

以上です。

余談:

早稲田では、元々Linuxで無線LANを使うことは未サポートだからなのかもしれないけど、時々webにつなげない場合もあったりなかったり。原因は現在調査中。

登録:

投稿 (Atom)